Блок розжига и контроля пламени для газового проточного водонагревателя

После нескольких лет эксплуатации газовой колонки в ней вышел из строя электронный блок розжига и контроля пламени, который обеспечивает автоматическое зажигание газа в колонке при открывании крана горячей воды.

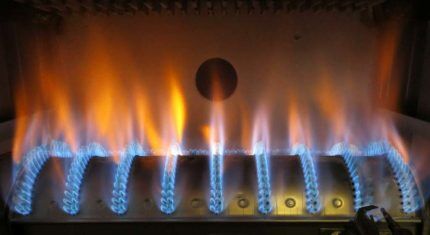

Наличие пламени контролирует датчик, реагирующий на изменение сопротивления газовоздушной среды, ионизированной пламенем.

Изучив принцип работы отказавшего блока, автор решил самостоятельно изготовить его замену. Однако учтите, что самостоятельное внесение изменений в конструкцию, во-первых, лишает вас гарантии производителя, а во-вторых, вся ответственность за возможные негативные последствия ложится на вас.

Поскольку всё, связанное с газом, требует повышенных мер безопасности, алгоритм работы отказавшего блока Sparker BK-175EN был в точности повторен.

Сама колонка (проточный водонагреватель Beretta серии Idrabagno) не подвергалась никаким изменениям и переналадкам. Все предохранительные и защитные механизмы, предусмотренные для колонки, продолжают выполнять свои функции, поэтому безопасность эксплуатации колонки ничуть не уменьшилась.

Единственное, что пришлось сделать, — иначе подключить провода к микропереключателю, срабатывающему при открытии воды. При работе со штатным блоком эти контакты должны быть разомкнуты, если кран горячей воды открыт, а напор воды достаточен для нормальной работы колонки, и замкнуты в противном случае.

На разработанный блок через этот микровыключатель было решено подавать напряжение питания, поэтому необходимо, чтобы при поступлении в колонку воды его контакты были замкнуты. Для этого достаточно перенести провод с нормально замкнутого контакта микровыключателя на нормально разомкнутый.

Ещё один защитный механизм — термопредохранитель, размыкающий свои контакты при превышении допустимой температуры нагретой воды. Он установлен на трубке, по которой отводится нагретая вода, и при её перегреве срабатывает и размыкает цепь питания блока. Третий защитный механизм — устройство контроля тяги, которая должна обеспечивать полное удаление продуктов сгорания.

Оно срабатывает от повышения температуры в дымоходе в случае недостаточной тяги и также размыкает цепь питания блока. Алгоритм работы блока розжига и контроля пламени Sparker BK-175EN описан в инструкции по эксплуатации колонки.

При открывании крана горячей воды и достаточном её напоре микровыключатель срабатывает и подаёт сигнал, по которому открывается газовый клапан запальника и начинается генерация искр, поджигающих в нём газ.

Как только этот газ загорелся, что определяется по резкому уменьшению электрического сопротивления газовоздушной смеси, блок подаёт сигнал открыть газовый клапан основной горелки.

Поступающий через него газ воспламеняется от горящего запальника. После этого запальник гаснет, так как блок розжига закрывает доступ газа в него.

Если с момента открывания крана горячей воды прошло 10 с, а газ в запальнике ещё не горит, блок перекрывает его подачу и прекращает генерацию искр.

Чтобы повторить цикл запуска, необходимо закрыть кран горячей воды и снова открыть его. В процессе работы колонки блок постоянно контролирует наличие пламени. Если оно погаснет, будет предпринята попытка повторно зажечь газ. Если через 10 с работа колонки не возобновится, блок перекроет подачу газа и прекратит генерацию искр, как описано выше.

По такому же алгоритму работает с 2012 г. и разработанный блок розжига и контроля пламени. Однако в его работу внесено усовершенствование. Дело в том, что пользуясь горячей водой из водопровода, кран горячей воды довольно часто открывают всего на несколько секунд.

Например, чтобы просто что-нибудь намочить или сполоснуть горячей водой. Но для получения горячей воды из газовой колонки открывание крана на З. 4с ничего не даёт, поскольку в колонке успевает зажечься только запальник, а вода остаётся холодной. Чтобы избежать частых ложных зажиганий запальника, в блок введён узел задержки включения колонки. Экспериментально было определено, что она должна быть около 5. 6 с.

Впрочем, если эта задержка не нужна, реализующий её узел можно просто исключить из устройства. Как это сделать, будет рассказано в конце статьи. Структурно предлагаемый блок розжига и контроля пламени состоит из устройства управления и устройства розжига.

Принципиальная схема

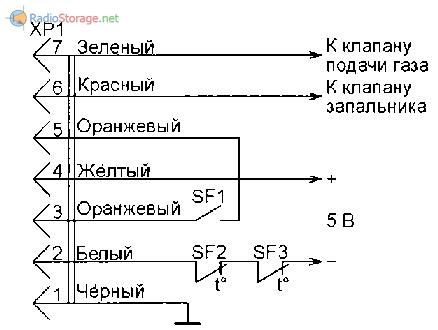

Схема устройства управления представлена на рис. 1, а схема соединения его с колонкой — на рис. 2, где SF1 — микровыключатель, срабатывающий при открытии крана горячей воды и наличии её в колонке, SF2 — термовыключатель, срабатывающий при превышении допустимой температуры воды, SF3 — термовыключатель системы контроля тяги.

На рис. 2 указан также цвет проводов, подходящих к контактам разъёма со стороны колонки. Газовыми клапанами колонки управляют логические элементы DD1.3 и DD1.4, сигналы которых усиливают соответственно транзисторы VT2 и VT3. Узел на элементе DD1.2 реагирует на сопротивление пламени, штатный датчик которого — электрод, расположенный в камере сгорания.

Через сопротивление связывающего его с блоком высокоомного провода, обозначенное на схеме Rnp, электрод соединён с нижним по схеме входом (выводом 12) логического элемента DD1.2. Этот же вход соединён с плюсом напряжения питания через резистор R5, который образует с сопротивлением пламени делитель напряжения.

В отсутствие пламени логические уровни напряжения высокие на обоих входах элемента DD1.2, следовательно, уровень напряжения на его выходе низкий. Когда пламя горит, его сопротивление намного меньше сопротивления резистора R5 и логический уровень напряжения на нижнем по схеме входе (выводе 12) элемента DD1.2 низкий, а на выходе — высокий.

Диоды VD1 и VD2 ограничивают амплитуду высоковольтных импульсов, которые могут быть наведены на датчик пламени происходящими вблизи него искровыми разрядами, поджигающими пламя.

Конденсатор C3 необходим для надёжного подавления возможных наводок на вход элемента DD1.2. Ёмкость этого конденсатора должна быть не менее 0,01 мкФ (определено экспериментально).

На логических элементах DD2.2 и DD2.3 собран «аварийный» триггер. При включении напряжения питания цепь R8C6 формирует импульс, устанавливающий триггер в состояние с высоким уровнем напряжения на выходе элемента DD2.3 и соединённом с ним нижнем по схеме (выводе 2) входе элемента DD1.1.

Цепь R1R4C1 после включения питания задерживает на 5. 6 с установку высокого уровня на верхнем по схеме входе (выводе 1) элемента DD1.1, и всё это время уровень на его выходе остаётся низким.

Это задерживает на указанное время открывание транзистора VТ1 и подачу напряжения питания на эмиттеры транзисторов VТ2 и VT3, в течение которого газовые клапаны колонки остаются закрытыми, а обмотка реле К1 — обесточенной, что запрещает работу узла розжига. После выключения колонки конденсатор С1 разрядится через резистор R1, и узел задержки включения будет снова готов к работе.

Поскольку ёмкость конденсатора С1 невелика, он успевает разрядиться за 1. 2 с. Принимать дополнительные меры для ускорения его разрядки не требуется.

Описанное выше состояние «аварийного» триггера сохраняется неизменным при нормальной работе колонки. Если триггер будет переключён в противоположное состояние, уровень на выходе элемента DD2.3 станет низким, а на выходе элемента DD1.1 высоким, что закроет транзистор VT1. Работа колонки будет заблокирована.

Рис. 1. Схема блока разжига.

На элементе DD2.1 выполнен узел, задающий предельную продолжительность поджигания пламени при включении колонки, а также время, по истечении которого будет зафиксировано его погасание в процессе работы.

Если пламя не зажглось в течение 10. 12 с после открывания крана горячей воды (через 5. 6 с после начала розжига), он подаёт сигнал на «аварийный» триггер, блокирующий работу колонки.

Сразу после открытия крана горячей воды, т. е. при подаче напряжения питания на блок, пламени, естественно, нет. На выходе элемента DD1.2 — низкий уровень, а на выходе элемента DD1.3 — высокий. Через резистор R9 конденсатор С5 начинает заряжаться.

Если за 10. 12 с пламя не зажглось, напряжение на этом конденсаторе достигнет логически высокого уровня и на выходе элемента DD2.1 уровень станет низким.

Это переключит «аварийный» триггер в состояние с низким уровнем на выходе элемента DD2.3. Поскольку этот выход соединён с нижним по схеме входом (выводом 2) элемента DD1.1, на выходе последнего будет установлен высокий уровень, что закроет транзистор VT1 и приведёт к выключению всех исполнительных механизмов колонки: клапана подачи газа, клапана запальника, а реле К1 отключит устройство розжига. Работа колонки будет заблокирована.

Если газ в работающей колонке погаснет, на выходе элемента DD1.2 немедленно будет установлен низкий уровень, на выходе элемента DD1.3 — высокий, а на выходе элемента DD1.4 — низкий. Транзистор VT2 закроется, закрывая клапан подачи основного газа, а VT3 откроется, подавая напряжение на клапан запальника и на обмотку реле К1.

Реле включит устройство розжига, т. е. блок попытается снова поджечь газ. Конденсатор С5 начнёт заряжаться через резистор R9. Если через 10. 12 с пламя не появится, напряжение на конденсаторе С5 достигнет уровня переключения элемента DD2.1 и на выходе элемента DD2.3 будет установлен низкий уровень, что заблокирует работу колонки.

Рис. 2. Схема подключения к колонке.

Цепь VD3R2R3 необходима для быстрой разрядки конденсатора С5, чтобы этот узел задержки выключения колонки при погасании пламени был снова готов к работе через 1. 2 с после закрывания воды. После отключения питания напряжение на катоде диода VD3 становится меньше напряжения на его аноде, поэтому диод открывается и конденсатор С5 быстро разряжается через резистор R3.

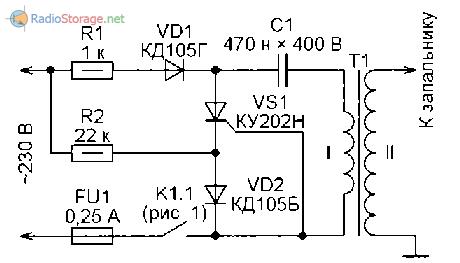

Схема устройства поджига газа

Схема устройства поджига газа приведена на рис. 3. При его разработке было проведено множество экспериментов, после которых стало понятно, что очень сложно сделать устройство, которое при питании напряжением 1,5 В (как отказавший блок) надёжно зажигает газ в колонке.

Рис. 3. Схема устройства поджига газа.

На первый взгляд, схем «электронных спичек», работающих даже от такого напряжения, существует множество. Но все они предназначены для поджигания газа человеком, который контролирует процесс, передвигая искрящие электроды вблизи конфорки газовой плиты, пока газ не вспыхнет.

В запальнике электрод зафиксирован, и его положение невозможно менять в процессе розжига, чтобы добиться воспламенения газа. Поэтому искра должна иметь достаточную энергию, чтобы всегда и гарантированно зажигать газ без всякого контроля со стороны человека.

Было решено питать устройство поджига от сети -230 В. Ведь трудно представить себе, что колонку установят в таком месте, где есть водопровод, но нет электросети. Испытывались многие варианты, например, на динисторе из [1] .

Но при низкой частоте новообразования и небольшой энергии искры газ воспламенялся лишь в 50. 60 % случаев, что совершенно недостаточно.

Поэтому было решено остановиться на широко известном, неоднократно повторенном и всегда дающем наилучший результат устройстве с тринистором из [2] . Оно обеспечивает высокую частоту искрообразования и достаточную мощность искры. Газ вспыхивает всегда и сразу.

Безопасное питание от сети обеспечивается надёжной изоляцией между первичной и вторичной обмотками высоковольтного трансформатора. Кроме того, для управления устройством поджига применено электромагнитное реле, что обеспечивает изоляцию этого устройства от устройства управления.

Тем, кто сомневается в безопасности такого решения, хочу напомнить, что сетевое питание применено практически во всех газовых плитах с электрическим розжигом.

А теперь о совместной работе описанных выше узлов. При открывании крана горячей воды будут замкнуты контакты находящегося в колонке микровыключателя SF1, и на устройство управления поступит напряжение питания.

Благодаря цепи R8C6 «аварийный» триггер будет установлен в состояние, не препятствующее нормальной работе блока, т. е. с высоким уровнем на выходе элемента DD2.3.

Начнётся отсчёт выдержки узлами на элементах DD1.1 и DD2.1. По истечении 5. 6 с элемент DD1.1 откроет транзистор VТ1, который соединит с источником питания эмиттеры транзисторов VТ2 и VT3.

Пока пламени нет, на выходе элемента DD1.2 установлен низкий уровень, соответственно на выходе элемента DD1.3 он высокий, а на выходе элемента DD1.4 низкий. Поэтому транзистор VТ2 закрыт, а с ним закрыт и клапан подачи основного газа. Однако транзистор VT3 открыт, поэтому напряжение поступает на обмотку реле К1 и клапан запальника.

Реле К1 своими контактами К1.1 замыкает цепь питания от сети -230 В устройства розжига, с которого высоковольтные импульсы поступают на штатный поджигающий электрод колонки, что вызывает серию искр, зажигающих газ в запальнике. Если газ в запальнике воспламенился, на выходе элемента DD1.2 появляется высокий уровень напряжения.

Соответственно уровни на выходах элементов DD1.3 и DD1.4 сменяются противоположными. Поскольку на выходе элемента DD1.3 уровень становится низким, конденсатор С5 разряжается и «аварийный» триггер остаётся в состоянии, не влияющем не работу блока.

Транзистор VТ2 открывается и на клапан подачи основного газа поступает напряжение. Транзистор VT3 закрывается, отключая напряжение от обмоток реле К1 и клапана запальника. Но закроется этот транзистор с некоторой задержкой, которая необходима, чтобы после открытия клапана подачи основного газа запальник некоторое время продолжал гореть.

Экспериментально установлено, что при закрывании клапана запальника одновременно с открыванием основного клапана газ, поступающий в камеру сгорания, не успевает зажечься. Диод VD4 не позволяет конденсатору С7 слишком быстро разрядиться через выход элемента DD1.3.

Если газ по какой-либо причине не воспламенился, то через 10. 12 с после открывания крана горячей воды, т. е. через 5. 6 с после открытия клапана запальника и подачи искры, конденсатор С5 зарядится до высокого логического уровня, который присутствует на выходе элемента DD1.3, если пламени нет.

На выходе элемента DD2.1 будет установлен низкий уровень, что переключит «аварийный» триггер в противоположное состояние, и низкий уровень с его выхода поступит на нижний по схеме вход (вывод 2) элемента DD1.1.

На выходе этого элемента будет установлен высокий уровень, что закроет транзистор VТ1. Клапан подачи газа, клапан запальника и реле К1 будут обесточены, и работа колонки заблокирована.

Высоким уровнем, появившимся на другом выходе триггера, будет открыт транзистор VТ4, что включит светодиод HL2, сигнализирующий об аварийной ситуации. В таком состоянии устройство останется, пока с него не будет снято напряжение питания.

Если по какой-либо причине пламя погаснет, низкий уровень на выходе элемента DD1.3 сменится высоким и конденсатор С5 начнёт заряжаться, отсчитывая выдержку 10. 12 с до полной блокировки колонки. При этом клапан подачи газа будет закрыт, а клапан запальника открыт и включён узел розжига.

Эти 10. 12 с блок будет пытаться зажечь газ, как и при открытии воды. Если произойдёт нормальное зажигание газа, конденсатор С5 опять разрядится и работа колонки продолжится в штатном режиме — пользователь даже не заметит перебоя. Если газ не воспламенится, произойдёт аварийное отключение колонки.

Некоторые детали для изготовления нового блока взяты из отказавшего блока BK-175EN. Это высоковольтный трансформатор Т1, разъём XS1, а также провода, идущие к поджигающему электроду и датчику пламени.

Эти провода имеют высокое погонное сопротивление для подавления помех, генерируемых при искрообразовании, надёжную изоляцию, устойчивую к высокой температуре, и специальные наконечники для подключения к поджигающему электроду и датчику пламени колонки.

Чтобы извлечь необходимые элементы из неисправного блока, нужно аккуратно разломать его оболочку. Поскольку компаунд, которым залит блок, прозрачен, все его детали хорошо видны.

Разъём нужно аккуратно выпилить вместе с частью платы, затем, прогревая паяльником компаунд, удалить его, после чего выпаять разъём. Конечно, если есть возможность, разъём можно просто приобрести в магазине.

Внешний вид высоковольтного трансформатора показан на рис. 4. Его размеры — приблизительно 28x25x22 мм. Он не составляет единое целое с блоком, поэтому извлечь его легче, чем разъём. Но если блок отказал именно в результате межвиткового пробоя в этом трансформаторе, использовать его не удастся.

Определить пробой можно по характерным внешним признакам либо после включения его в новый блок. В таком случае высоковольтный трансформатор придётся изготовить самостоятельно, например, по оекомендациям в И. 21.

Рис. 4. Внешний вид высоковольтного трансформатора.

Поскольку внутри колонки достаточно места, нет смысла стремиться сделать трансформатор маленьким. Можно использовать даже выходной трансформатор строчной развёртки телевизора. Это сэкономит время, да и надёжность будет выше.

В изготовленном мною блоке длительное время успешно работал, давая мощнейшую искру, именно трансформатор от чёрно-белого телевизора. Не забудьте, что первичная и вторичная обмотки должны быть надёжно изолированы одна от другой, поскольку трансформатор должен обеспечить изоляцию металлических частей колонки и водопроводных труб от электросети.

Нельзя, например, использовать катушки зажигания от автомобилей и мотоциклов, поскольку в них первичная и вторичная обмотки соединены, что категорически недопустимо.

Диоды серии КД 105 в устройстве розжига могут быть заменены другими с не меньшим допустимым обратным напряжением, например 1N4007. В качестве конденсатора С1 в нём рекомендуется использовать плёночный К73-17. Тринистор КУ202Н можно заменять другим из серий КУ201, КУ202.

Главное, чтобы допустимое для него напряжение в закрытом состоянии было не менее 300 В. Ток, потребляемый устройством розжига от сети, не превышает 30 мА. К деталям устройства управления особых требований нет. Вместо микросхем К561ЛА7 можно использовать функциональные аналоги серии К176 или импортные. Диоды — любые маломощные кремниевые.

Транзисторы должны быть с допустимым током коллектора не менее 100 мА и коэффициентом передачи тока базы не менее 100.

В качестве реле К1 я применил реле РЭС60 исполнения 032.21.183 (РС4.569. 435-04) с сопротивлением обмотки 36 Ом и током срабатывания 60 мА. Оно может быть заменено другим с аналогичными параметрами, например, реле РЭС15 исполнения РС4.591.002 с сопротивлением обмотки 136 Ом и током срабатывания 30 мА.

В последнем случае ограничительный резистор R15 не нужен. При выборе реле необходимо помнить, что оно должно иметь напряжение срабатывания не более 5 В, а допустимый ток коллектора транзистора VT3 должен быть больше рабочего тока этого реле.

Вместо электромагнитного реле можно применить симисторный оптрон МОС3023, МОС3063, МОС3083 или аналогичный с детектором нуля или без него. Для этого нужно катод светодиода HL3 отключить от точки соединения катода светодиода HL4 с резистором R17 и соединить его с анодом излучающего диода оптрона.

Катод излучающего диода подключают к резистору R15 вместо вывода обмотки реле, которое удаляют. Сопротивление этого резистора нужно увеличить до 560 Ом. При применении другого оптрона сопротивление R15, возможно, потребуется подобрать для его надёжного срабатывания.

Фотосимистор оптрона подключают вместо контактов реле К1.1 (см. рис.3). Этот фотосимистор способен коммутировать ток до 1 А, что значительно больше тока, потребляемого устройством розжига (30 мА).

Высокоомный резистор R5 в устройстве управления составлен из пяти соединённых последовательно резисторов сопротивлением по 10 МОм.

Светодиоды, типы которых указаны на схеме, можно заменять другими подходящего цвета и яркости свечения. Светодиоды HL1-HL4, а также сопутствующие им резисторы R10, R13, R14, R17 и транзистор VТ1 могут быть исключены из устройства управления без потери его работоспособности.

Но делать это не рекомендуется, поскольку при срабатывании защиты или неисправности блока светодиоды могут помочь определить причину неприятного события. Обмотка клапана запальника колонки имеет сопротивление 38 Ом и при работе в штатном блоке от гальванического элемента напряжением 1,5 В потребляет ток около 39 мА.

При питающем напряжении 5 В последовательно с ней должен быть включён ограничительный резистор R16. Обмотка клапана подачи основного газа имеет сопротивление 56 Ом и потребляет ток около 26 мА. Ей также необходим ограничительный резистор R18.

Детали и налаживание

Блок собран на монтажной плате, в одной части которой находятся элементы устройства управления, а в другой — элементы устройства розжига.

При желании плату можно поместить в подходящий корпус из диэлектрического материала, но это не обязательно. У меня плата закреплена внутри колонки и изолирована от её корпуса диэлектрической прокладкой.

К нижнему по схеме входу (выводу 12) элемента DD1.2 припаян штатный высокоомный провод, идущий от датчика пламени колонки. К «горячему” выводу обмотки II трансформатора Т1 припаян второй высокоомный провод, который идёт от запального электрода колонки.

Второй вывод обмотки II трансформатора Т1 соединён отдельным проводом с металлическим корпусом колонки в непосредственной близости от запального клапана. Оба идущих от обмотки II трансформатора провода лучше свить с шагом 2. 3 см и не располагать рядом с проводом, идущим к датчику пламени, а тем более параллельно этому проводу.

Для питания блока использовано зарядное устройство от сотового телефона со стабилизированным выходным напряжением 5 В. С соблюдением полярности оно подключено к контактам отсека для гальванического элемента.

Налаживая блок, убедитесь прежде всего в работе устройства розжига. Для этого подайте на него переменное напряжение 230 В (желательно через разделительный трансформатор).

Обычно оно начинает работать сразу. При наличии серии мощных искр, следующих с частотой 50 Гц, испытание можно считать успешно законченным.

В некоторых случаях, если попался экземпляр тринистора с большим током открывания, потребуется уменьшить сопротивление резистора R2 либо подобрать экземпляр тринистора с меньшим током открывания. Поскольку устройство работает кратковременно, мощности резисторов R1 и R2 0,5 Вт вполне достаточно.

Затем переходите к проверке работы устройства управления. Подайте на него напряжение питания. Через 5. 6 с должен включиться зелёный светодиод HL1, показывая, что напряжение питания поступило на транзисторы VТ2 и VT3. Одновременно со светодиодом HL1 должен включиться и жёлтый светодиод HL3, показывающий, что газовый клапан запальника открыт и происходит попытка розжига.

Если в течение следующих 5. 6 с не предпринимать никаких действий, зелёный и жёлтый светодиоды HL1 и HL3 должны выключиться, а красный светодиод HL2 включиться, сигнализируя об аварии.

В таком состоянии устройство может оставаться сколь угодно долго. Чтобы выйти из него, необходимо выключить питание и через 2. 3 с снова включить его, имитируя закрывание и последующее открывание крана горячей воды.

Цикл запуска начнётся заново. Теперь в течение 5. 6 с после зажигания зелёного HL1 и жёлтого HL3 светодиодов необходимо соединить с общим проводом провод, идущий к датчику пламени, имитируя его появление.

При этом должен включиться синий светодиод HL4, сигнализируя о подаче основного газа, а через 1. 2 с после этого выключиться жёлтый светодиод HL3. Это основной рабочий режим колонки.

Если после этого соединение входа датчика пламени с общим проводом будет разорвано, имитируя погасание пламени, синий светодиод HL4 должен выключиться, а жёлтый светодиод HL3 включиться, показывая, что происходит попытка разжечь погасшее пламя.

Если в течение 5. 6 с снова соединить вход датчика пламени с общим проводом, синий светодиод HL4 включится, а через 1. 2 с выключится жёлтый светодиод HL3. Устройство продолжит работать в основном режиме. В противном случае по истечении указанного времени включится красный светодиод HL2, все остальные светодиоды будут выключены, а устройство заблокировано.

В процессе налаживания может потребоваться корректировка длительности выдержек узлов на элементах DD1.1 и DD2.1. При этом не следует забывать, что резисторы R4 и R1, а также R9 и R6 образуют делители напряжения, задающие конечное напряжение зарядки конденсаторов С1 и С5.

Для нормальной работы сопротивление резисторов R1 и R6 должно быть приблизительно в 1,5 раза больше, чем сопротивление соответственно резисторов R4 и R9. Во избежание излишних трудностей с подборкой резисторов рекомендую устанавливать длительность выдержек только изменением ёмкости конденсаторов С1 и С5, не трогая резисторы.

Задержку закрывания клапана запальника и выключения устройства розжига корректируют изменением ёмкости конденсатора С7 — чем она больше, тем позже закроется клапан запальника после начала подачи основного газа.

Понятно, что с увеличением этой задержки основной газ поджигается надёжнее, но не имеет смысла увеличивать её свыше 1 . 2 с. Убедившись, что всё работает, как описано, проверку можно считать оконченной.

Теперь можно подключить к блоку разъём газовой колонки и присоединить к нему провода, идущие от её датчика пламени, запального электрода и корпуса.

Не забудьте перенести оранжевый провод с нормально замкнутого контакта микропереключателя SF1, срабатывающего при открывании воды, на его нормально разомкнутый контакт.

Если решено исключить из устройства управления узел задержки включения колонки, конденсатор С1 и резисторы R1, R4 не устанавливают, а выход элемента DD2.2 (именно его, а не элемента DD2.3) соединяют с левым по схеме выводом резистора R7, отключив этот вывод от выхода элемента DD1.1.

Необходимо также уменьшить выдержку узла, задающего продолжительность розжига, с 10. 12 с до 5. 6 с. Для этого нужно уменьшить ёмкость конденсатора С5 приблизительно вдвое.

Диод VD3 и резисторы R2 и R3 теперь не нужны, так как конденсатор такой ёмкости достаточно быстро разряжается через резистор R6 и без них.

Теперь элемент DD1.1 остаётся свободным и вместе с DD2.4 таких элементов будет уже два. Их можно использовать, например, для организации звуковой сигнализации о погасании горелки. Если они остаются свободными, их входы необходимо соединить с общим проводом или линией питания микросхем DD1 и DD2.

Датчики контроля пламени — один из важнейших факторов безопасной работы котельной

Кроме того, что датчики контроля пламени занимаются обеспечением безопасной работы топки, они также принимают участие и при розжиге огня. Этот этап может осуществляться в автоматическом или же полуавтоматическом режиме. Во время работы в этом же режиме они следят за тем, чтобы топливо сгорало с соблюдением всех требуемых условий и защиты. Другими словами, постоянное функционирование, надежность, а также безопасность работы топочных печей полностью зависят от правильной и безотказной работы датчиков контроля пламени.

Защитная автоматика

Узлы автоматики из первой группы, как видно из её названия, предназначены для защиты котла и помещения, в котором он установлен. Эти устройства прекращают подачу газа в случае возникновения аварийной ситуации.

Газ-контроль

Обычно под этим понимается «контроль наличия пламени» горелки. При затухании горелки подача газа должна быть прекращена. Эта базовая функция защиты, которая присутствует во всех котлах.

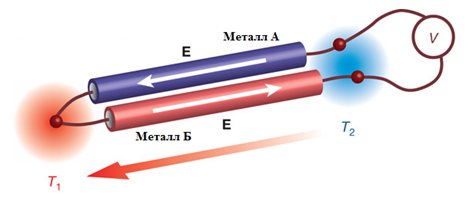

Этот модуль автоматики состоит из двух узлов: клапана подачи газа и термопары (рис. 1).

Рис. 1 Термопара и электромагнитный клапан

Термопара – пассивный датчик температуры, т.е. не требует внешнего питания. Она представляет собой два спаеных проводника из различных металлов (рис 2.). При нагреве места спайки в проводниках наводится термо-ЭДС, проще говоря, возникает небольшое напряжение, достаточное для открытия электромагнитного клапана подачи газа.

Рис. 2 Принцип действия термопары

Именно поэтому при первом пуске котла нужно подержать кнопку розжига в течение нескольких секунд – время, за которое термопара успеет нагреться и на ней возникнет напряжение, достаточное для поддержания газового клапана в открытом положении.

Не путайте: в описании котла этот блок автоматики обычно называется «газ-контроль», однако правильней было бы называть эту функцию именно «контроль наличия пламени», т.к. аварийно отключать подачу газа могут и другие узлы автоматики, которые мы рассмотрим далее.

Термостат для котла

Термостат – устройство, необходимое для поддержания заданной температуры теплоносителя. Оно отключает котёл при достижении заданной температуры и включает при снижении температуры ниже установленного порога. Ручка термостата имеет несколько режимов, каждый режим соответствует своей температуре теплоносителя.

Рис. 3 Термостат

Если котёл имеет электронное управление, температура может устанавливаться с помощью терминала пользователя и отображаться на дисплее.

Термостат можно считать устройством регулирующим работу котла, однако он выполняет и защитные функции: защита от перегрева и замерзания. Это достигается наличием у термостата верхнего и нижнего пороговых значений. При достижении температуры теплоносителя верхнего аварийного порога котёл отключается во избежание перегрева. При достижении нижнего аварийного порога – котёл включается на максимальную мощность, чтобы не произошло замерзания теплоносителя.

Стоит иметь в виду, что если в перечне технических характеристик котла написано «термостат», имеется в виду наличие регулирующего термостата. Функция защиты от перегрева, есть в любом котле, даже если это отдельно не указано. А вот защита от замерзания присутствует только в тех котлах, где эта функция прописана в характеристиках.

Контроль тяги

Интенсивность тяги должна быть достаточной для полного удаления продуктов горения из помещения, в котором установлен котёл. При недостаточной тяге происходит накопление продуктов горения внутри помещения, что является опасным для здоровья человека. При срабатывании датчика контроля тяги (рис. 4) формируется управляющий сигнал на прекращение подачи газа и отключение котла.

Рис 4. Датчик контроля тяги

При установке отопительной системы тяга проверяется мастером, однако тяга может ухудшиться в процессе эксплуатации в силу многих причин (загрязнение вытяжной трубы и т.д.). Поэтому датчики в тяги являются важной составляющей системы безопасности котла.

Предохранительный клапан

Рис. 5 Предохранительный клапан

Необходим для сброса излишек теплоносителя из системы при повышении его давления выше допустимого предела. Такая ситуация возможна при резком повышении температуры воды (теплоносителя) в системе. Это может привести к повреждению котла и других узлов отопительной системы. Поэтому лучше приобрести котёл со встроенным предохранительным клапаном или установить его отдельно.

Воздухоотводчик автоматический

Во время ввода отопительной системы в эксплуатацию в неё неизбежно попадает воздух, избавиться от которого бывает достаточно сложно. Кроме того, воздух может накапливаться в системе и в процессе эксплуатации. Он препятствует нормальной работе системы отопления, создаёт шум и бурление в трубах. Воздухоотводчик (рис. 6) автоматически выпускает весь воздух, накопившийся в трубах отопления. Его нельзя назвать обязательным узлом, но присутствие его в системе сильно упрощает жизнь пользователю. Поэтому лучшим решением будет выбрать котёл со встроенным воздухоотводчиком.

Рис. 6 Воздухоотводчик

Автоматический переход от внешнего источника питания к автономному при отключении электропитания в сети

Эта функция актуальна только для энергозависимых отопительных котлов. При пропадании внешнего питающего напряжения питание котла может какое-то время осуществляться от резервной батареи. Автоматический ввод резервного питания особенно важен, если котёл часто остаётся без присмотра хозяев. Например, в случае с загородным домом, в который хозяева приезжают только на выходные.

После рассмотрения модулей автоматики, относящихся к первой группе, можно сделать только один вывод: не стоит экономить на безопасности. Выбирая газовый котёл, убедитесь, что в нём присутствуют все необходимые защитные функции. Если какие-то из модулей отсутствуют, а котёл где они есть стоит значительно дороже – выясните можно ли доставить эти модули в систему отопления отдельно. Возможно, это позволит вам сэкономить.

Методы контроля

На сегодняшний день разнообразие датчиков позволяет применять различные методы контроля. К примеру, чтобы контролировать процесс сжигания топлива, находящегося в жидком или газообразном состоянии, можно использовать методы прямого и косвенного контроля. К первому методу можно отнести такие способы, как ультразвуковой или же ионизационный. Что касается второго метода, то в данном случае датчики реле-контроля пламени будут контролировать немного другие величины – давление, разрежение и т.д. На основе полученных данных система будет делать вывод о том, подходит ли пламя под заданные критерии.

К примеру, в газовых нагревателях небольшого размера, а также в отопительных котлах отечественного образца используются приборы, которые основаны на фотоэлектрическом, ионизационном или же термометрическом методе контроля пламени.

Контроль горелки

Достаточно распространенными датчиками контроля пламени горелки стали приборы LAE 10, LFE10. Что касается первого прибора, то он применяется в системах, где используется жидкое топливо. Второй датчик более универсален и может применяться не только с жидким топливом, но и с газообразным.

Чаще всего оба эти устройства применяются в таких системах, как двойная система контроля горелок. Может успешно применяться в системах жидкотопливных воздуходувных газовых горелок.

Отличительной особенностью данных устройств стало то, что можно устанавливать их в любом положении, а также крепить непосредственно к самой горелке, на пульте управления или же на распределительном щите. При монтаже этих устройств очень важно правильно уложить электрические кабели, чтобы сигнал доходил до приемника без потерь или же искажений. Чтобы этого достичь, нужно укладывать кабели от этой системы отдельно от других электрических линий. Также нужно использовать отдельный кабель для этих датчиков контроля.

Фотоэлектрический метод

На сегодняшний день наиболее часто применяется именно фотоэлектрический способ контроля. В таком случае приборы контроля пламени, в данном случае это фотодатчики, фиксируют степень видимого и невидимого излучения пламени. Другими словами, аппаратура фиксирует оптические свойства.

Что касается самих приборов, то они реагируют на изменение интенсивности поступаемого потока света, которое выделяет пламя. Датчики контроля пламени, в данном случае фотодатчики, будут отличаться друг от друга по такому параметру, как длина волны, получаемой от пламени. Очень важно учитывать данное свойство при выборе прибора, так как характеристика спектрального типа пламени сильно отличается в зависимости от того, какой тип топлива сжигается в топке. Во время сгорания топлива существует три спектра, в котором формируется излучение – это инфракрасный, ультрафиолетовый и видимый. Длина волны может быть от 0,8 до 800 мкм, если говорить об инфракрасном излучении. Видимая же волна может быть от 0,4 до 0,8 мкм. Что касается ультрафиолетового излучения, то в данном случае волна может иметь длину 0,28 – 0,04 мкм. Естественно, что в зависимости от выбранного спектра, фотодатчики также бывают инфракрасными, ультрафиолетовыми или датчиками светимости.

Однако у них есть серьезный недостаток, который кроется в том, что у приборов слишком низкий параметр селективности. Это особенно заметно, если котел обладает тремя или более горелками. В таком случае велик шанс возникновения ошибочного сигнала, что может привести к аварийным последствиям.

Конструктивные особенности

Для предотвращения опасных ситуаций разработаны специальные датчики, которые отслеживают наличие процесса горения газа в устройстве. По конструкции датчики пламени существуют нескольких типов, использующие разные принципы контроля процесса горения. Наибольшее распространение получили следующие:

Каждый из перечисленных типов имеет как достоинства, так и недостатки.

Фотоэлектрические

В время горения происходит излучение светового потока, который регистрируется фоточувствительным элементом конструкции. В спектре пламени присутствует излучение всего спектра, поэтому разработаны устройства, реагирующие на:

Наиболее просты по конструкции инфракрасные датчики. Главный недостаток заключается в том, что инфракрасное излучение испускают все нагретые тела, поэтому велика вероятность ложных показаний при отсутствии пламени от нагретых стенок и элементов газового котла.

Датчики, реагирующие на видимое излучение могут давать ложное срабатывание от посторонней засветке и не могут работать при открытой камере сгорания.

Наиболее надежны ультрафиолетовые датчики, но доля ультрафиолетового излучения в пламени невелика, поэтому приходится применять меры по повышению чувствительности фотоэлемента. Наиболее распространено использование фотоумножительных конструкций. Увеличение надежности контроля достигается применением чувствительных элементов, реагирующих сразу на несколько частей спектра излучения.

Все фотодатчики обладают следующими недостатками:

К фотоэлектрическим относится широко распространенный датчик наличия пламени ДП1.

В зависимости от варианта исполнения (модификации)и схемы блока сигнализации датчик пламени ДП1 имеет различающиеся характеристики по типу установки, температурным характеристикам и может использоваться в широком диапазоне устройств.

Термопары

Работа основана на свойстве спаяразнородных металлов при нагреве генерировать электродвижущую силу. Ля регистрации ЭДС достаточно чувствительного вольтметра, роль которого в электронной схеме выполняет простейший компаратор.

Среди достоинств элементов на термопаре:

Основной недостаток — крайне высокая инерционность, которую можно уменьшить снизив размеры чувствительного элемента, но это снижает термостойкость и срок службы. Запаздывание срабатывания вызвано временем, необходимым для снижения температуры контакта при пропадании пламени.

Стоимость датчиков контроля пламени на термоэлектрическом эффекте может быть высокой из-за необходимости применения редкоземельных металлов в сплавах для увеличения чувствительности и повышения термостойкости.

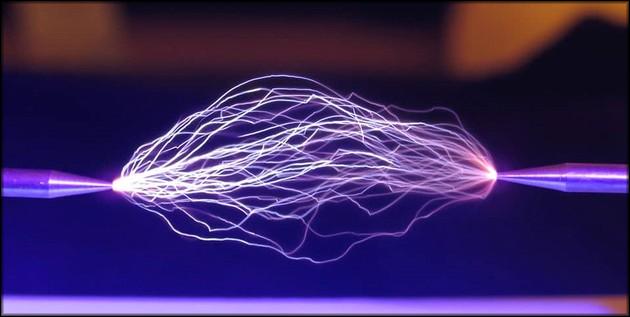

Ионизационные

Работа данных устройств основана на том, что при горении раскаленные газы находятся в ионизированном состоянии, то есть представляют собой плазму. Плазма, как четвертое состояние вещества, за счет ионов обладает высокой электропроводностью.

Конструктивно ионизационный датчик наличия пламени горелки представляет собой металлический электрод, внесенный в зону горения. Между электродом и корпусом горелки (форсунками) приложена разность потенциалов. При наличии пламени между электродом и горелкой начинает протекать электрический ток, тем больший, чем больше интенсивность горения, то есть степень ионизации нагретых продуктов сгорания. Протекающий ток регистрируется электронной схемой. Схема контроля регулируется на определенное значение тока, которое зависит от интенсивности горения. Снижение мощности пламени приводит к подаче сигнала об его отсутствии.

К потере чувствительности приводят:

Ложное срабатывание может вызвать наличие пыли на изоляции, вызывающей токи утечки.

В зоне горения электрод располагают в корне пламени, где его температура не превышает 900 ⁰С. Конструктивно датчик выполняется из хромаля, сплава железа с примесью алюминия и хрома. Изоляция в стенке камеры сгорания выполняется из высокотемпературной керамики.

Наиболее часто ионизационный датчик объединяют с запальным электродом. Во время поджига на него подаются импульсы высокого напряжения. В это время схема контроля пламени отключена. После прекращения поджига реле подключает электрод к схеме контроля. При наличии необходимой величины тока между электродом и горелкой считается, что поджиг произошел успешно, в противном случае процесс повторяется заново.

Комбинированная конструкция требует наличия высоковольтной изоляции провода, подходящего к электроду.

Метод ионизации

Вторым по популярности является метод ионизации. В данном случае основа метода – это наблюдение за электрическими свойствами пламени. Датчики контроля пламени в таком случае называют датчиками ионизации, а принцип их работы основан на том, что они фиксируют электрические характеристики пламени.

У данного метода есть довольно сильное преимущество, которое заключается в том, что метод практически не имеет инерции. Другими словами, если пламя гаснет, то процесс ионизации огня пропадает моментально, что позволяет автоматической системе тут же прекратить подачу газа к горелкам.

Настройка пламени газовой горелки

Чтобы качественно настроить горелку газового котла, в первую очередь необходимо руководствоваться инструкцией по эксплуатации газового прибора. Далее поговорим, как правильно выполнить запуск и настроить газовую горелку, и в каких случаях необходима регулировка пламени. Но, обо всем по порядку.

Особенности настройки горелки котла

Рекомендуется настраивать пламя горелки, используя газоанализатор. Он показывает сведения о количестве воздуха, который смешивается с газом, а именно уровень кислорода, участвующего в процессе, и количество CO.

Как правило, CO должно быть не больше чем 50 промилле, концентрация кислорода должна быть примерно от 3 до 5%. Если его будет меньше, то вероятнее всего, что газ не будет успевать сгорать, вследствие чего, будет накапливаться много сажи, уровень СО2 будет выше нормы, а КПД оборудования будет снижаться.

Если же воздуха будет больше нормы, то температура бытовой горелки газового котла будет слишком высокой, а это может привести к трагическим последствиям, вплоть до взрыва оборудования.

Пламя в газовой горелке должно быть синего цвета. Если вы обнаружили, что цвет имеет оранжевый оттенок, значит, попробуйте снизить количество газа. Снижайте до тех пор, пока цвет не станет синего (голубого) цвета. Такой цвет – признак оптимальной работы газового прибора. Главное, не уменьшать подачу топлива до того момента, когда пламя становится почти бесцветным. В этом случае оно очень быстро погаснет.

Настройка стартовой подачи газа необходима только при розжиге и на производительность прибора не влияет. Но при необходимости есть возможность отрегулировать и его. Для начала следует уменьшить стартовую подачу топлива. Уменьшайте до того момента, пока горелка не перестанет включаться. После этого можно повернуть регулятор до тех пор, пока розжиг не возобновится. Более детально о настройке пламени бытовой газовой горелки, можете посмотреть в видеоролике в конце этой статьи.

Также рекомендуем ознакомиться с тонкостями регулировки газового котла.

Когда необходима регулировка пламени?

Газовая горелка атмосферного типа, которая работает без встроенного вентилятора, очень часто выходит из строя, гораздо реже ломается турбированная. Во время длительной эксплуатации прибора, его составные элементы могут сломаться или перестать работать на полную мощность.

Например, у газового котла могут снизиться показатели эффективности или может наблюдаться уменьшение пламени.

И это может происходить по следующим причинам:

Много нагара в дымоходе может плохо влиять на тягу газового котла. Из-за этого последующий вывод продуктов горения очень слабый, воздуха поступает мало, и пламя становится желтого цвета.

Все эти причины могут повлиять на температуру пламени в газовой горелке, в таком случае потребуется ремонт.

Ermangizer это система водоснабжения загородного дома, на основе преобразователя частоты ER-G-220.

Добавлена возможность заказа насосов и фильтров очистки. Таким образом, Эрманджайзер стал полноценной современной системой водоснабжения загородного дома.

КБ АГАВА поставило два комплекта автоматики для газовых котлов ПТВМ-50 установленных на ТЭЦ в Смоленской области.

В процессе проектирования осуществлялось плотное сотрудничество специалистов КБ АГАВА с организацией, работавшей над техническим перевооружением котлов в целом. С уральцами согласовывались почти все параметры реконструкции. Такое взаимодействие позволило в максимальной степени учесть пожелания заказчика и специфику объекта.

В течение августа 2021 года КБ АГАВА отправило заказчикам семь многофункциональных цифровых регистраторов АРВ. Это самая крупная поставка с начала выпуска данного изделия.

АРВ является микропроцессорным вычислительным устройством, он предназначен для индикации и архивирования технологических параметров, собираемых с внешних приборов и датчиков.

Надежность устройств

Надежность – это основное требование к данным приборам. Для того чтобы достичь максимальной эффективности работы, необходимо не только правильно подобрать оборудование, но еще и правильно его установить. В данном случае важно не только выбрать правильный метод монтажа, но и место крепления. Естественно, что любой тип датчиков обладает своими преимуществами и недостатками, однако если неверно выбрать место установки, к примеру, то вероятность возникновения ложного сигнала сильно увеличивается.

Если подвести итог, то можно сказать, что для максимальной надежности системы, а также для того, чтобы максимально сократить количество остановок котла по причине возникновения ошибочного сигнала, необходимо устанавливать несколько типов датчиков, которые будут использовать абсолютно разные методы контроля пламени. В таком случае надежность общей системы будет достаточно высокой.

Устройство и принцип работы

Принцип функционирования такого устройства прост — газ с использованием эжектора переходит во внутреннюю полость с высокой скоростью, что позволяет затягивать в свой объем воздух, перемешивая его с газом.

По распределительным трубкам готовая газовоздушная смесь поступает к отверстиям, на выходе из которых поджигается с применением специального запального устройства. В большинстве бытовых нагревательных котлов используется пьезозапальник

- форсуночное устройство;

- запальник или пьезорозжиг;

- первичный датчик, контролирующий наличие пламени.

Комбинированное устройство

Необходимость в максимальной надежности привела к тому, что были изобретены комбинированные датчики-реле контроля пламени Archives, к примеру. Основное отличие от обычного прибора в том, что устройство использует два принципиально разных метода регистрации – ионизационный и оптический.

Что касается работы оптической части, то в данном случае она выделяет и усиливает переменный сигнал, который характеризует протекающий процесс горения. Во время горения горелки пламя нестабильно и пульсирует, данные фиксируются встроенным фотодатчиком. Зафиксированный сигнал передается на микроконтроллер. Второй же датчик ионизационного типа, который может получать сигнал только при условии, что существует зона электропроводности между электродами. Данная зона может существовать лишь при наличии пламени.

Таким образом, получается, что устройство оперирует двумя разными способами контроля пламени.

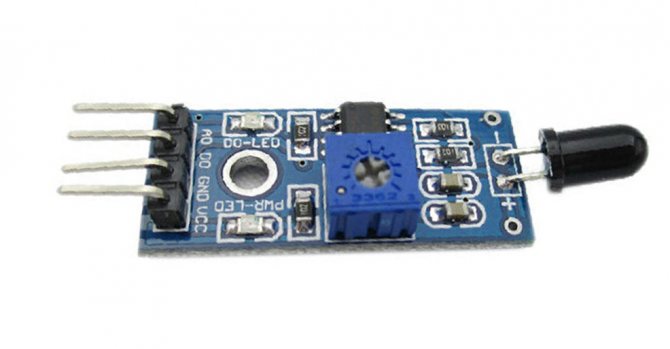

Датчик, индикатор горения, пламени, огня, факела. Поджиг, запал, искровой воспламенитель. Схема.

Индикатор наличия пламени, совмещенный с запалом на одном электроде (10+)

Датчик пламени и искровой запал на одном электроде

Для газовой горелки мне понадобилась система искрового воспламенения и индикатор наличия огня. Причем очень хотелось, чтобы для работы обоих устройств использовался один и тот же электрод, помещенный в пламя.

Так что пришлось пойти несколько окольным путем. Датчик огня подключаю последовательно с катушкой зажигания. Во время запала датчик замыкаю накоротко. После переключения в режим контроля замыкающие контакты размыкаются. Напряжение для контроля пламени на электрод подается через катушку зажигания. Однако, при ее не очень высокой индуктивности, она не мешает прохождению электрического тока частотой 50 Гц от сети.

Вашему вниманию подборка материалов:

Практика проектирования электронных схем Искусство разработки устройств. Элементная база. Типовые схемы. Примеры готовых устройств. Подробные описания. Онлайн расчет. Возможность задать вопрос авторам

Датчики маркировки СЛ-90

На сегодняшний день один из довольно универсальных фотодатчиков, который может регистрировать инфракрасное излучение пламени – это датчик-реле контроля пламени СЛ-90. Данное устройство обладает микропроцессором. В качестве основного рабочего элемента, то есть приемника излучения, выступает полупроводниковый инфракрасный диод.

Элементная база данного оборудования подобрана таким образом, чтобы устройство могло нормально функционировать при температуре от –40 до +80 градусов по Цельсию. Если использовать специальный охлаждающий фланец, то эксплуатировать датчик можно при температуре до +100 градусов по Цельсию.

Что касается выходного сигнала датчика контроля пламени СЛ-90-1Е, то это не только светодиодная индикация, но и контакты реле «сухого» типа. Максимальная коммутационная мощность данных контактов составляет 100 Вт. Наличие этих двух выходных систем позволяет использовать приспособление этого типа практически в любой системе управления автоматического типа.

Датчики контроля пламени

Не самопроверяющиеся датчики UV7A4, UV7R4 и датчик с самопроверкой UV7SC используются с модулями контроля MBS-серии для многогорелочных систем, SB-серии для одногорелочных систем, и модулями MBPF-100S и MB-600PF для ионизационных датчиков. Высокочувствительный ультрафиолетовый (УФ) датчик UV7A4 применяют для контроля газового или мазутного пламени, при частом циклическом повторяющемся включении и выключении горелок.

Внешняя система контроля пламени Файерай проверяет короткозамкнутое состояние или перенасыщение датчика вначале и конце каждого цикла включения пламени.

Датчики имеют сертификаты — UL, CSA и FM.

Датчик поставляется с гибким кабелем длиной 1220 мм (4 фута.) в металлическом кожухе и присоединительной резьбой к смотровой трубе 1/2″ F.N.P.T. в корпусе из нейлона, выдерживающем высокие температуры.

Высокочувствительный ультрафиолетовый (УФ) угловой 90 ° датчик UV7R4 также применяют для контроля газового или мазутного пламени, при частом циклическом повторяющемся включении и выключении горелок. Внешняя система контроля пламени Файерай проверяет короткозамкнутое состояние или перенасыщение датчика вначале и конце каждого цикла включения пламени. Датчик поставляется с гибким неэкранированным кабелем длиной 72 дюйма (1830 мм) с защитой против реверсивного подключения.

Самопроверяющийся датчик UV7SC используется для постоянных газового или мазутного пламени. Механическая заслонка в датчике закрывается каждые десять секунд и в это время внутренняя схема проверяет сигнал пламени. Если сигнал присутствует, указывая насыщение датчика, сигнал вывода постоянного тока прерывается и пламя отключается системой безопасности. Датчик имеет высокого качества исполнения кварцевую линзу, механически обработанный литой корпус сплава с покрытием и долговременную управляемую электромагнитом заслонку фотодатчика. Датчики и процессор сигнала автоматически проверяются каждые 10 секунд. Замена датчика возможна без нарушения монтажа. Датчик UV7SC требует применения кабельного соединения, P/N 59-504-010.

Основные виды датчиков

Главный принцип работы всех датчиков – это преобразование сигнала и интерпретация результата для оперативного информирования пользователя об изменениях в работе газового котла.

Газовое оборудование оснащено комплектом дополнительного оборудования, благодаря которому его можно программировать на эксплуатацию в определенном режиме.

Ключевые датчики, отвечающие за безопасность оборудования:

- тяги;

- температуры (уличный и комнатный);

- пламени;

- датчики давления (пресостат);

- перегрева.

Рассмотрим характеристики и особенности эксплуатации каждого из них.

Для определения силы тяги в аппарате используется датчик тяги или термореле для газового котла, он же отвечает за корректное сжигание газа.

Тяга необходима для избавления котла от угарного газа. Нормальная тяга «выводит» продукты сгорания из помещения, а не в него, слабая может спровоцировать затухание колонки и, как следствие, аварию.

Чаще всего такие датчики устанавливаются в дымоуловителе. В случае поломки датчика дым от продуктов сгорания проникает в помещение и создает угрозу безопасности жизни.

Тип датчика зависит от вида котла, к которому хотите его подключить. Первый вид – котлы с естественный тягой, второй – с принудительной.

В устройствах с естественной тягой камера сгорания – открытая. При нормальной работе угарный газ выходит через дымоход, а предохранительный термостат следит за наличием тяги и температурой уходящих газов. В таких котлах используется датчик в виде металлической пластины с прикреплённым к ней контактом.

Принцип его работы заключается в подаче сигнала клапану, который в нужный момент перекроет поток газа к горелке. Внутри термореле расположена металлическая полоска, реагирующая на изменение температуры.

Термореле настраивается на определённую температуру в соответствии с находящимся в котле топливом. Если используется природный газ, то границы температуры будут от +75 °С до +950 °С, в случае применения сжиженного – +75-+1500 °С.

Если происходит сбой в процессе выхода угарного газа (через дымоход на улицу), иными словами, нарушается сила тяги, то приспособление срабатывает. Когда это происходит, температура внутри аппарата повышается, металл расширяется, датчик срабатывает и котёл остывает.

Владельцам газовых аппаратов с естественной тягой стоит обратить внимание на понятие «обратная тяга». Простыми словами – это процесс, при котором угарный газ поступает в помещение, а не выводится в дымоход.

Сбой происходит при колебании температур, некорректном монтаже дымохода или его засорении, также могут повлиять и неточные расчёты размеров дымохода. Независимо от причины возникновения обратной тяги, её необходимо немедленно устранить, дабы избежать отравления угарным газом.

В устройствах с принудительной тягой установлена закрытая камера сгорания и газ выводится за счёт турбины-вентилятора. Здесь используется датчик-пневмореле, выполненный в виде мембраны.

При нормальной тяге мембрана немного деформируется под силой угарных газов. Когда поток становится слишком слабым и мембрана остаётся без движения, контакты разъединяются и газовый клапан закрывается. Такой датчик контролирует и работу вентилятора, и скорость продуктов сгорания.

Если есть сомнения в срабатывании устройства, прерывающего подачу газа в случае его утечки, рядом с газовым оборудованием желательно установить датчик угарного газа. Установка его настойчиво рекомендована, но необязательна.

Причины срабатывания датчика тяги: ошибки в установке котла или дымохода, засорение дымохода или остановка вентилятора (только в аппаратах с принудительной тягой).

Принцип работы и устройства системы автоматизации работы газового котла детально описаны в следующей статье, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

Принцип работы прессостата

Прессостат или датчик давления защищает котёл от перегрева во время резкого изменения давления газа или уменьшения тока воды.

Визуально – это стандартный электрический датчик или реле, в большинстве случаев с двумя электрическими цепями-корректировщиками. Именно эти цепи и определяют два ключевых режима работы прибора:

- 1 режим предполагает нормальное давление, во время которого термостатическая мембрана датчика не меняет места расположения и смыкается первая группа контактов. Котёл функционирует в штатном режиме благодаря прохождению тока через эту цепь. Также она всегда связана с общей цепью агрегата.

- 2 режим режим включается при выходе из нормы какого-то параметра системы. Внутри реле смещается и прогибается термостатическая мембрана. Первая цепь контроллера разъединяется, благодаря мембране, а вторая замыкается. Котельное оборудование прекращает корректную работу. Функционирование дежурного режима, информирующего пользователя котла об аварии, активируется с помощью вторичной цепи датчика.

Датчик срабатывает даже в случае малейшего повышения температуры в камере сгорания. Он отслеживает минимальное/максимальное значение силы давления, а также регистрирует начало конденсации влаги в продуктах горения или непосредственно в самом газе.

Что контролирует датчик перегрева?

Датчик перегрева – это небольшое устройство, предохраняющее газовый котёл от закипания, которое может произойти при повышении температуры более +100 °С. Когда достигается граничная температура в контуре нагрева, датчик перегрева разъединяет контакты и выключает газовый аппарат.

Основу устройства составляют либо терморезисторы, либо биометрические пластины, иногда это могут быть рабочие датчики NTC.

Причины перегрева газового котла и варианты их устранения:

- Отсутствие в отопительном контуре циркуляции из-за засорения фильтров. Необходимо аккуратно прочистить все фильтры, промыть их или, при необходимости, заменить новыми.

- «Завоздушивание» отопительного контура. Избавиться от него можно, просто удалив воздух.

- Засорился проток из-за большого слоя накипи, при этом слышно, будто котёл «стучит» или издает хлопки. Удаляют лишнее в аппарате при помощи специальных химических средств или кислот.

- Во время запуска котла слышны звуки шума, и устройство может выдавать ошибку «недостаточная циркуляция». Подобная ситуация возможна при пуске котла, после его долгосрочного простоя и без предварительного прогона вентиляционной системы. Причиной может стать засорение в насосе из-за простоя. Нужно насос разобрать и тщательно промыть, а после повторить запуск вновь.

- Место установки оборудования было выбрано неправильно. В таком случае, если в помещении повышена влажность воздуха или низкая температура, то металл, из которого изготовлен котёл, начнёт быстро портиться.

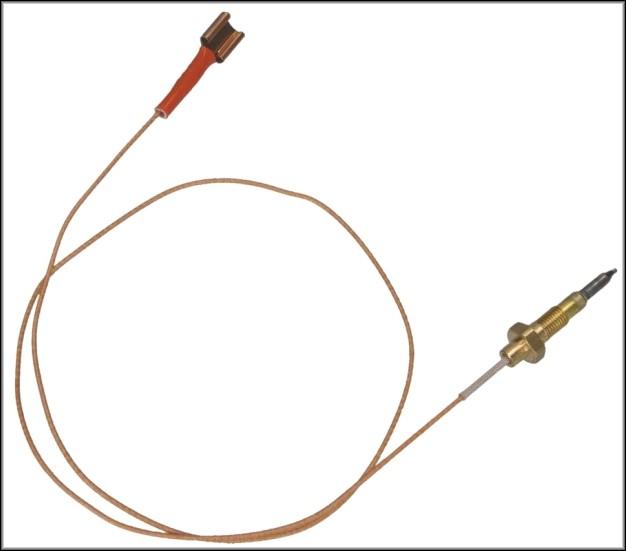

Краткое описание элемента бойлера термопара

Датчик термопара является неотъемлемой частью узла газовой горелки бытового котла. Подключается датчик непосредственно на газовый клапан-регулятор. Технически термопара представляет простое устройство, преобразующее тепло, выделяемое газовой горелкой в электрический ток малой величины.

Ток термопары действует фактически как сигнал управления газовым потоком, что реализуется посредством клапана подачи газа. Другими словами: когда датчик находится не под действием выделяемого тепла, подача топлива на горелку попросту блокируется газовым клапаном.

Таким выглядит классическое исполнение термопары газовой колонки – бытового водонагревателя. Это новый, ещё ни разу не использованный экземпляр. Такой обычно нужен на замену старого – дефектного компонента

Следовательно, термопара газовой горелки выступает ключевым элементом безопасности оборудования, составляющего водонагревательную бытовую систему. Нередко дефектная термопара становится причиной, в результате которой источник горения газа водонагревателя не действует или даёт кратковременное горение.

Постоянный факел и электронное зажигание

Очевидный момент — типичным исполнением системы зажигания газового бытового котла определяется технология замены термопары. Независимо от типичного исполнения системы зажигания (простая, электронная), датчик пламени остаётся неизменной частью узла бойлера.

Конфигурация элементов поджига и контроля на бойлерах устаревших моделей: 1 – пилот, обеспечивающий постоянный «дежурный» факел; 2 – термопара, заключённая в металлический кожух

Вариант постоянного пилота предполагает наличие только горелки и термопары, закреплённые на горелочном узле. Вариант электронного зажигания отличается тем, что на горелочном узле монтируются:

Если владельцу газовой колонки сложно определить типичное исполнение системы зажигания, сделать это можно по наличию «дежурного» огня. Постоянные системы зажигания имеют вспомогательную «зажигалку», которая всегда горит небольшим «дежурным» огнём (при наличии газа в системе). Если же используется электронный вариант зажигания, «дежурное» пламя загорается только от сигнала термостата.

Подготовка системы и демонтаж узлов

Блокировка подачи топливного ресурса (природного газа) на бытовой котёл – это первое, что требуется сделать перед началом работ с бойлером, независимо от особенностей конструкции системы.

Подготовка демонтажа: 1 – точка подключения термопары на регулирующем клапане бойлера; 2 – тока подключения пилота (факельной лампы); 3 – электропроводка пъезоэлемента; 4 – подвод газового топлива к регулирующему клапану

Пошаговый процесс ремонта выглядит следующей последовательностью:

Демонтаж на бойлере с электронным зажиганием

Камера сгорания водонагревателей, где применяется электронное зажигание, как правило, имеет герметичную крышку. Для доступа в эту область необходимо демонтировать крышку коллектора узла источника пламени. Тогда мастеру откроется к доступу:

Нужно выполнить следующую последовательность действий для демонтажа крышки коллектора:

После демонтажа узел горелки бойлера, где используется электронный поджиг, визуально выглядит как на картинке ниже:

Узел источника пламени с электронным зажиганием: 1 – устройство распределения пламени; 2 – пилот; 3 – электронный воспламенитель; 4 – термопара (установка по месту); 5 – термопара (демонтированная из кронштейна)

По завершении работ демонтажа, естественным образом встаёт вопрос проверки снятого элемента контроля на работоспособность. Уже отталкиваясь от результатов тестирования термопары, внешнего состояния и срока службы, мастер делает соответствующий вывод относительно замены этой детали.

Как проверить работоспособность датчика пламени?

Если визуальный осмотр датчика показывает удовлетворительный результат, дальнейшее тестирование на работоспособность заключается в проверке выходного сигнала термопары. В данном случае выходным сигналом является напряжение, формируемое на концевой (подключаемой к регулирующему клапану) головке датчика ( 9 ). Где находится головка и прочие элементы датчика, показывает схема ниже:

Схематичный расклад компонентов: 1 – рабочая область термопары; 2 – горячий спай; 3 — металл одного типа; 4 – металл другого типа; 5 – холодный спай; 6 — гибкая медная трубка с изолированным проводом внутри; 7 – соединительная гайка; 8 – изолятор; 9 – лужёный разъём

Для тестирования датчика пламени необходимо измерительный прибор (аналоговый стрелочный или цифровой) подключить одним контактным зажимом непосредственно на медную трубку ( 6 ), вторым – к лужёному разъёму ( 9 ). Тестер включить в режим измерения напряжения (в диапазоне милливольт).

Пример подключения концевой соединительной головки к тестеру (аналоговому или цифровому) для выполнения тестирования термопары газового котла на работоспособность

Далее потребуется нагреть область термопары ( 1 ) при помощи любого, имеющегося под руками, источника тепла. Например, обычной зажигалкой или парафиновой свечой. Работоспособный элемент покажет на измерительном приборе значение напряжения около 8-30 мВ. Если же показания меньше или равны нулю, датчик пламени неисправен и требует замены.

Процедура замены термопары новым экземпляром

Неспешно, с применением усилия и небольшой вращательной амплитуды, вытянуть старую термопару из посадочного отверстия кронштейна. При этом следует постараться не согнуть и не деформировать соединение пилота с кронштейном датчика пламени.

Полностью удалить старый датчик пламени, вытянув этот элемент через отверстие крышки с уплотнительным кольцом и резиновой втулкой. Либо открыть крышку коллектора на узле источника пламени. При необходимости допускается отрезать старую термопару для упрощения демонтажа.

Не рекомендуется сразу же выбрасывать удалённый экземпляр, так как этот компонент газовой горелки пригодится для точного подбора новой термопары. Также рекомендуется приобрести новую уплотняющую прокладку под крышку коллектора.

Установка нового датчика пламени по месту

Замена термопары на устаревших моделях бойлеров

Для устаревших моделей водонагревателей, где применяется постоянное «дежурное» пламя, демонтаж и замена датчика пламени выглядит просто. Как только:

отключены от клапана-регулятора подачи газа, достаточно приподнять и далее снять узел горелки с места установки. Дальнейшие действия аналогичны тем, что описаны для моделей с электронным зажиганием.

Выводы и полезное видео по теме

Еще больше интересной информации о датчиках для котлов – в представленных ниже видеороликах.

О различных типах котлов и подходящих к ним датчиках. На примере показана установка датчика тяги.

Автор на примере подробно рассказывает датчиках тяги и температуры: расположение, принципы работы и полезные тонкости.

Демонстрируется полная пошаговая проверка датчика пламени в домашних условиях, особенности её работы.

Датчики, если они не входят в комплектацию к котлу, следует подбирать того же производителя, что и газовый аппарат. Неисправность любого из них грозит аварией или поломкой котла, поэтому требует незамедлительного вмешательства.

Все описанные датчики используются для одной цели – обезопасить пользователя газового котла от аварий и опасных для жизни ситуаций. Покупка каждого из них – это инвестиция в безопасность оборудования, жилья и человеческой жизни.

Хотите рассказать, как подбирали датчики для собственного газового оборудования? Располагаете полезными данными, не отмеченными в статье? Пишите, пожалуйста, комментарии, делитесь мнением и информацией, размещайте фото по теме статьи в находящемся ниже блоке.

Ионизационные электроды используют в датчиках контроля пламени газовых горелок. Их главная задача — сигнализировать блоку управления о прекращении горения и необходимости перекрыть поступление газа. Эти устройства применяют для контроля непрерывности пламени в промышленных печах, домашних котлах отопления, газовых колонках и кухонных плитах. Нередко их дублируют фотодатчиками и термопарами, но в самых простых тепловых аппаратах ионизационный электрод является единственным средством контроля за зажиганием газа и непрерывностью его горения.

Сборка и наладка

В схеме есть элементы, находящиеся под высоким напряжением. Некоторые элементы схемы гальванически связаны с сетью. При сборке и монтаже обеспечьте безопасность себя и последующих пользователей устройства от электрического удара.

Датчик защищен от обрыва соединения с горелкой и электродом запала.

Работает он так. Замыкаем переключатель. Появляется искра. При этом датчик пламени отключен. Открываем газ. После возгорания размыкаем переключатель. Через секунду загорится светодиод, который свидетельствует о наличии пламени.

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Можно ли последовательно стабилитрону VD5 включить транзисторный оптрон АОТ 110 Б для управления электромагнитным клапаном подачи газа, или надо ставить еще промежуточное реле типа РЕС 10 Читать ответ.

Как связаться с автором статьи? Понятно, что сайт для самоделкиных, но я с электрикой не дружу, а устройство поджига на 12 вольт очень нужно. Требуется воплотить изделие в металле за соответствующее вознаграждение Читать ответ.

Возможно ли в качестве разделительного трансформатора использовать промышленный трансформатор типа ТАН 8 127/220? Или проблема в том, что вторичная обмотка должна обеспечивать ток 4-6 А для обмотки катушки зажигания? Читать ответ.

Детектор, датчик, обнаружитель скрытой проводки, разрывов, обрывов. Сх. Схема прибора для обнаружения скрытой проводки и ее разрывов для самостоятельног.

Интегральный аналог конденсатора большой емкости. Умножитель, имитатор. Умножитель емкости. Имитатор большого конденсатора на интегральной микросхеме.

Поиск, обнаружение разрывов, обрывов проводки. Найти, искать, отыскать. Детали, сборка и наладка прибора для обнаружения скрытой проводки и ее разрывов.

Назначение, принцип работы и конструкция ионизационного электрода

Если в нагревательном устройстве по каким-то причинам пропадает пламя, то сразу же должна быть прекращена подача газа. В противном случае он достаточно быстро заполнит объем установки и помещение, что может привести к объемному взрыву от случайной искры. Поэтому все нагревательные установки, работающие на природном газе, в обязательном порядке должны оснащаться системой слежения за наличием пламенем и блокировки подачи газа. Ионизационные электроды контроля пламени обычно выполняют две функции: во время зажигания газа от запальника разрешают его подачу при наличии устойчивой искры, а при исчезновении пламени подают сигнал на отключение газа основной горелки.

Принцип работы

Принцип работы ионизационного электрода основан на физических свойствах пламени, которое по своей сути является низкотемпературной плазмой, т. е. средой, насыщенной свободными электронами и ионами и поэтому обладающей электропроводностью и чувствительностью к электромагнитным полям. Обычно на него подается положительный потенциал от источника постоянного тока, а корпус горелки и запальник присоединяются к отрицательному. На рисунке ниже показан процесс возникновения тока между корпусом запальника и электродным стержнем, возвышающийся торец которого предназначен для контроля пламени основной горелки.

Процесс зажигания газа в нагревательной установке происходит в два этапа. На первом в запальник подается небольшое количество газа и включается электроискровое зажигание. При возникновении в запальнике устойчивого воспламенения происходит ионизация и начинает протекать постоянный ток в сотые доли миллиампер. Устройство контроля электрода подает сигнал системе управления, открывается электроклапан, и происходит поджигание основного потока газа. С этого момента электрод формирует управляющий сигнал уже от ионизации его пламени. Система управления настроена на определенный уровень ионизации, поэтому, если ее интенсивность снижается до заданного предела и ток в плазме падает, происходит отключение подачи газа и гашение пламени. После этого весь цикл с использованием запальника повторяется в автоматическом режиме до тех пор, пока процесс горения не станет устойчивым.

Основные причины срабатывания сигнализации о снижении уровня ионизации в пламени:

- неправильная пропорция газовоздушной смеси, формируемой в запальнике;

- нагар или загрязнение на ионизационном электроде;

- недостаточная мощность потока пламени;

- уменьшение сопротивления изоляции из-за накопления в запальнике токопроводящей пыли.

Одним из главных достоинств ионизационных электродов является мгновенная скорость срабатывания при погасании пламени. В отличие от них термопарные датчики формируют сигнал только через несколько секунд, которые им требуются для остывания. Кроме того, ионизационные электроды недороги, т. к. имеют очень простую конструкцию: металлический стержень, изолирующая втулка и разъем. Также они очень просты в эксплуатации и обслуживании, которое заключается в очистке стержня от нагара.

К недостаткам датчиков ионизационного контроля можно отнести их ненадежность при работе с газовым топливом, содержащим большие доли водорода или окиси углерода. В этом случае в пламени генерируется недостаточное количество свободных ионов и электронов, что приводит к невозможности удержания стабильного тока. Кроме того, этот метод может оказаться непригодным при работе в условиях повышенной запыленности.

Конструктивные особенности

Металлический стержень ионизационного электрода изготовлен из хромали — сплава железа с хромом и алюминием, который имеет жаростойкость около 1400 °C. Вместе с тем температура в верхней части пламени при горении природного газа может достигать 1600 °C, поэтому контрольные электроды размещают в его корне, где температура ниже — от 800 до 900 °C. Изолирующий цоколь ионизационного электрода, с помощью которого он монтируется на запальнике, представляет собой высокопрочную и жаростойкую керамическую втулку.

Ионизационный электрод может быть только контрольным, а может выполнять сразу две функции: запальную и контрольную. Во втором случае для зажигания пламени запальника на него подается высокое напряжение, формирующее искру. Через несколько секунд оно отключается, происходит переключение на питание постоянным током и переход в контрольный режим. Если электрод выполняет только контрольную функцию, то его изоляция, разъем и кабель должны соответствовать требованиям низковольтной аппаратуры, эксплуатируемой при высоких температурах. При использовании его в качестве запального сопротивление изоляции должно выдерживать на пробой напряжение 20 кВ, а подсоединение к блоку управления производиться высоковольтным кабелем.

При установке ионизационного электрода в корпус конкретной горелки необходимо применять изделие оптимальной длины. Слишком большой стержень будет перегреваться, деформироваться и быстрее покрываться нагаром. В случае малой длины возможны ситуации, когда ионизационный поток будет прерываться при уходе пламени от конца электрода к другому краю корпуса горелки. В реальных условиях длину электрода обычно подбирают экспериментальным путем.

В бытовых газовых плитах для зажигания используют электроискровые запальные электроды, а для контроля за пламенем — термопарные датчики. А почему в бытовых устройствах не применяют ионизационные электроды в раздельном или совмещенном виде? Ведь они дешевле термопар. Если вы знаете ответ на этот вопрос, поделитесь, пожалуйста, информацией в комментариях к данной статье.

Запальная горелка инжекционная ЗИГ-ХХ

НАЗНАЧЕНИЕ

Розжиг основных горелок или работа в режиме пилотной горелки в печах, котлах, энергоагрегатах любой мощности.

ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивают надежный розжиг горелок любой мощности—различные длины и типоразмеры подходят под любые типы горелок

- Мощный и стабильный факел устойчивый к отрыву

- Высокая энергия розжига

- Нечувствительность к влажности

- Конструкция из нержавеющей стали

- Тип топливного газа – природный газ, пропан, попутный газ, газ НПЗ

- Легкая установка—под все типы установочных труб

- Работа на котлах с естественной, принудительной или смешанной тяге

- Прочная конструкция

- Встроенное устройство розжига и контроля погасания факелаПРИМЕНЕНИЕ

- Котельные, энергетические котлы ТЭЦ, ГРЭС

- Печи нефтехимических, металлургических производств

ЗАПАЛЬНАЯ ГОРЕЛКА–предназначена для розжига основной горелки, работает в кратковременном режиме и выключается после стабилизации пламени основной горелки.

ПИЛОТНАЯ ГОРЕЛКА — используются для поддержания пламени основной горелки, работает в постоянном режиме. В этом случае нет необходимости использования датчика пламени основной горелки.

УСТРОЙСТВО

ЗИГ представляет собой инжекционную горелку, в корпус которой помещены ионизационный датчик пламени и высоковольтный электрод розжига. Присоединение газа – штуцер D-15мм.

Состоит из смесительной камеры 1, со штуцером подачи газа D-15mm, наружной трубы (ствол запальника). Ствол запальника может быть легко снят для осуществления регламентных работ.

Внутри ствола запальника размещены высоковольтный поджигающий электрод розжига 4, ионизационный датчик пламени 6, газовые трубки 5 (2шт), с установленными в них газовыми сменными форсунками.

Монтажный фланец 3 является подвижным, с его помощью можно регулировать длину погружения горелки.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Основной принцип работы состоит в создании горючей смеси из воздуха и газа, которая поджигается встроенной высоковольтной свечой. Через штуцер, газ проходит в основную газовую трубу и подается на сопла. В сопле с небольшим отверстием скорость газа возрастает. Непосредственно после сопла создается разрежение за счет скоростного потока газа. Окружающий воздух засасывается в горелку через отверстия в корпусе горелки, за счет разрежения в топке, и смешивается с газом, создавая газовоздушную смесь.

Высоковольтная свеча воспламеняет основную часть этой смеси, пламя появляется непосредственно за срезом горелки.

Контроль горения

Контроль горения осуществляется ионизационным электродом пламени, от него на сигнализатор пламени поступает сигнал постоянного тока.

Монтажный фланец

Варианты установки запальных горелок

Типовая схема подвода газа к запальной горелке

Схема ионизации пламени котла

10.05.2013 в 10:34 10.05.2013 в 10:40

Понятное дело,он работает от нагрева,но это не есть ответ на мой первоначальный вопрос.

10.05.2013 в 13:06

Не знаешь, не пиши

Принцип очень простой, пламя (низкотемпературная плазма), является полупроводником. То, что ты видишь на горелке, обычный электрод, кусок проводника в изоляции, весь фокус в электронном блоке.

10.05.2013 в 21:38

sergey 73 , спасибо,я так и думал.

11.05.2013 в 02:03

ПРОСТО САНЯ — скажите, а по какой причине вас заблокировали на “Яндексе” ? ))